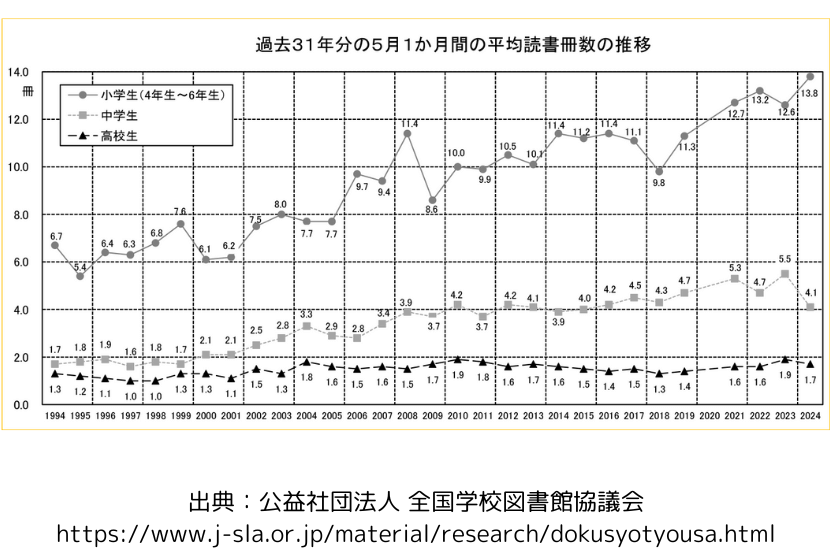

「全国学校図書館協議会」の2024年の調査結果によると

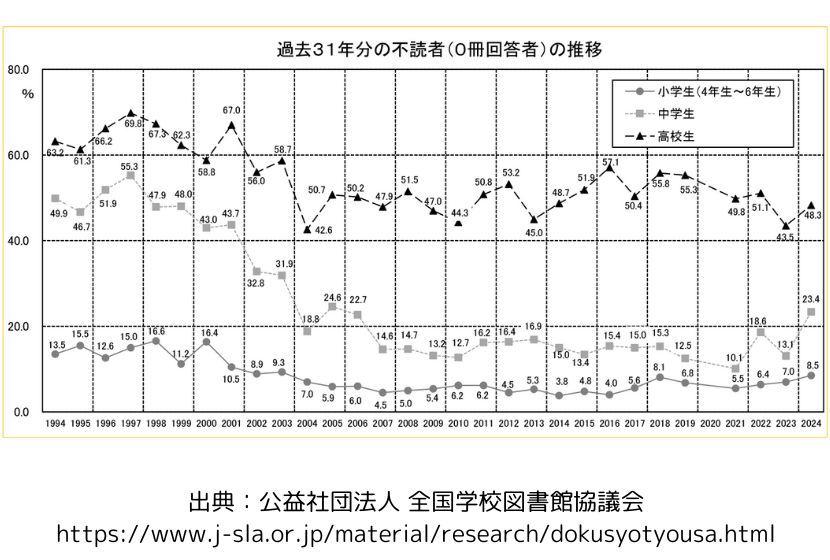

2024年5月1か月間の平均読書冊数は、小学生は13.8冊、中学生は4.1冊、高校生は1.7冊、不読者(5月1か月間に読んだ本が0冊の児童生徒)の割合は、小学生は8.5%、中学生は23.4%、高校生は48.3%

とありました。

目次

本を読まない子は増えている?

以下は平均読書冊数のグラフです(なお「学校読書調査」に漫画、雑誌は含まれないみたいです)。

30年以上前の調査と比較すると、平均読書冊数は増加し、特に小学生の割合が顕著です(新型コロナウイルス感染症の流行が読書習慣に若干の影響があったことも見られます)。

一般的に「子どもたちの活字離れ」が懸念されることが多いですが、平均読書冊数のデータを見る限り、一概にそうとは言えないようです。

しかし、平均読書冊数の増加が、子どもたちの読解力の向上に繋がっているかについては疑問が残ります。

というのは、子どもたちの平均読書冊数は増加している一方で、塾講師として子供たと一緒に勉強をしていると、文章を正確に読み解くことが困難な子どもたちが増えていると実感することが多くなったからです。

つまり、読書冊数の増加が、必ずしも読解力向上に繋がっているとは思えないのです。

以下の、ひと月に1冊も本を読まなかった子の割合を示しているグラフを見てください。

一冊も本を読まない子の割合は30年前と比べたら大幅に減少しています。

特に、2001年以前と以後で明らかな数字上の変化が見られています。

これは2001年(平成13年)12月に「子どもの読書活動の推進に関する法律案」が成立、公布・施行されたことにより「朝読書」を実施する学校が増えたことが大きく影響していると思われます。

しかし、この数字が示すとおりであれば「文章が読めなくなっている子が増えた」と私が感じることはないはずです。

となると、「形の上では本を読む子は増えているが、しっかりと読んでいる子は増えていない」ということが推測できます。

学校から強制的に本を読まされることで本を読む習慣を持てた子も中に入るかもしれませんが、読書の時間を本を読んだ不利の時間にしている子がいるのは想像に難くありません。

以上のことから、「読書量を増やすことを重視するよりも子どもたちが自分の意志で本を読むこと」が重要だと私は思っています。

本を読むことで何を手にできるのか?

学校の勉強だけでも一定の学力を身につけられると思います。

しかし、学校の勉強は教科書に載っている知識を詰め込み、問題を解く技術を身につけることが中心です。

杞憂かもしれませんが、たとえ高偏差値の大学に進学できたとしても

「何もやりたいことがなし、働きたくない・・・自分ができるのは学校の勉強だけだし、勉強だけやっている方が楽だ…」

なんてことになってしまうかもしれないと私は思ってしまうんです。

そうならないためにも

- 興味のあるものを見つける

- 多様な価値観を理解する力

- 主体的に考える力

こういったものを養うために学校の勉強だけをすればいいわけではない。

そこでお勧めするのが「読書」です。

読書は、単に読解力や語彙力を増やすだけでなく、様々な効果をもたらします。

例えば、歴史小説を読むことで、過去の人々の生き方や価値観を知り、現代社会とのつながりが見えてきます。

SF小説を読むことで、科学技術の発展がもたらす未来について想像力を養います。

また、様々な主人公の小説を読むことで、自分とは違う考え方や価値観に触れ、共感したり、時には反発したりすることで、自分の考えを深めることができます。

このように読書は、子どもたちの未来を大きく広げる可能性を秘めています。

読書の楽しさを体験し、未来を切り拓く力を育みましょう。

自分の意志で読むのが一番

塾という場を活かし、子どもたちに豊かな教養と深い思考力を育む読書習慣を身につけてほしいと強く願っています。

しかし、読書は強制するものではなく、子どもたちが自ら楽しんでこそ効果があります。

読書習慣のない子どもに無理やり本を読ませても、かえって読書嫌いになる可能性があります。

大切なのは、時間をかけて子どもの興味を引き出し、自発的な読書へと導くことです。

塾では、年間を通して様々な文章に触れる機会を提供します。

その中で、子どもたちが興味を持てる一冊に出会えるはずです。

もし子どもが本を手に取ったら、それは大きなチャンスです。

たとえすぐに読み始めなくても、本を手にしたという行為自体が大きな一歩なのです。

借りてみる、少し読んでみる、また借りてみる、少し読んでみる。

この繰り返しが、やがて読書を日常へと変わっていくはずです

読書習慣を根付かせるには、環境も重要です。

ご家庭でも、子どもの目に触れる場所に本を置いたり、親御さんが読書をする姿を見せたり、面白い文章を共有したりするなど、読書が身近なものであると感じられるように工夫してみてください。

一冊の本を読み切るのが難しくても、一部分だけでも読めば、そこから興味が広がるかもしれません。

焦らず、温かく見守りながら、子どもたちの読書への扉を開いていきましょう。

どうすれば子供たちが本を手にするのか?

子どもたちに読書の楽しさを伝えるのは、確かに難しい課題です。

本の面白さをいくら語っても、興味のない子どもには響かないことが多いでしょう。

しかし、諦める必要はありません。

子どもたちがまとまった文章を読む機会は、学校や塾の国語の授業がほとんどです。

この現実を逆手に取ることで、読書への扉を開くことができるかもしれません。

例えば、塾で国語の宿題として扱った文章をきっかけに、読書への興味を喚起する方法があります。

宿題で取り上げた文章が、子どもたちの心に何か引っかかるものがあれば、そこから読書へと繋げられる可能性があります。

例えば、

そもそも、なぜ、我々は、誰かを嫌いになるのか?

しばしば、我々は、人を好きになれないとき、「彼の、あの欠点が嫌いだ」

「彼女の、あの欠点は、我慢できない」といった言葉を使うが、そもそも、 この「欠点」とは何か?

科学の世界に、この言葉の意味を示唆してくれる、興味深い言葉がある。

それは、「発酵」と「腐敗」という言葉である。

実は、科学の世界における、この言葉の定義を知ると、誰もが、その「非科学的な定義」に驚くだろう。

例えば、牛乳を「発酵」させると「ヨーグルト」ができる。

一方、牛乳を「腐敗」させると「腐った牛乳」ができる。

では、「発酵」と「腐敗」の違いは、何か?

その違いを、科学の教科書には、こう書いてある。

「発酵」も「腐敗」も、微生物が有機物質を分解する性質。

そのうち、人間にとって有益なものを「発酵」と呼び、人間にとって有害なものを「腐敗」と呼ぶ。「発酵」と「腐敗」に関する定義を読むと、読者は、「科学的客観性」 えた「人間中心」の主観的な定義に、驚くのではないだろうか?

これは

田坂広志の【人間を磨く】なのですが

どうですか?面白いと思いませんか?

レイズでは、宿題を出す際に、実際の本を見せることもあります(宿題として取り上げた本が掲載されている本が塾に置いてある場合)

「今日の宿題は、この本から選びました。この本は、〇〇について書かれていて、とても面白いですよ」

と、本の内容を簡単に説明してから、宿題に取り組んでもらいます。

こうすることで宿題で文章を読んだ後、「もっと読んでみたい!」と感じた子どもたちに、その本を渡してあげることができるのです。

もし、渡した本が難しかったとしても「じゃあこれは?」と別の本を紹介することもできます。

以下の文は【ちくまQブックス】の【世界一くさい食べ物】の「はじめに」の抜粋なのですが

以前小学校で、腐った鯖と、シュール・ストレミングのにおいを嗅いでもらい、どちらかを必ず食べなければいけないとしたらどちらを選ぶか、という実験をしたことがあった。

すると、全員、あんなに強烈なのに、発酵食品のシュール・ストレミングの方を選んだのである。腐った鯖のにおいは危険信号なんだと、みんなの花が察知したのだろう。

人間は腐った鯖は危険と察知し世界一臭いといわれるシュール・ストレミングを選ぶらしいんです。

「へ~~~」ですよね。

上で紹介した「人間を磨く」で「発酵」という言葉があったのでこの本を紹介したのですが、内容が全く違いますが

「同じ発酵について書かれてある本だけど、書かれてあることは全く違ってこれも面白いよ」なんて伝えることで

本を読む習慣のない子供たちが本を読むきっかけになるかもしれません。

このように、国語の授業をきっかけに、子どもたちに読書の楽しさを体験させることもできると思うんです。

大切なのは、子どもたちの興味や関心に寄り添い、読書を強制するのではなく、自発的な読書へと導くことです。

塾では様々なジャンルの本を用意し、子どもたちが自分の興味を探求できる環境を整えています。

読書を通じて、子どもたちが新たな世界を発見し、豊かな心を育むことを願っています。