2016年度以降予想通り私立大学に合格するのが難しくなったことについて書いています。

この記事を最初に書いた2017年から時間が経てば落ち着くと思いましたが、一部の私立大学では難化傾向が続く結果となっています。

ここ数年落ち着いていた難化傾向が関東では再び起こっているということを耳にし

福岡もそのあおりを受けるかと思ったのですが、25年2月の西南学院大学は大幅に難化していたみたいですが、福岡では思ったよりも影響はなかったみたいです。

目次

2016年度から一部の私立大学が難化

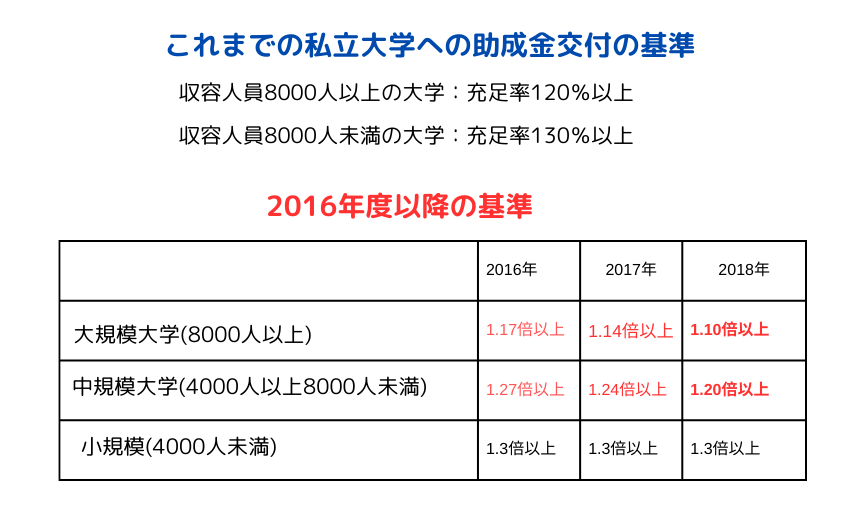

これまでは、収容人員8000人以上の大学は充足率120%以上、8000人未満の大学は130%以上を超えたらダメとういのが私立大学への助成金交付の基準でした。

しかし、2016年度から、国の方針によって大学の定員管理が厳格化されることが決まり

2つしかなかった区分が

- 大規模(8000人以上)

- 中規模(4000人以上8000人未満)

- 小規模(4000人未満)

の3区分に変更され

規模に応じて収容人員の充足率に関する基準も、以下の表に書いた通り段階的に厳しなっていきました。

例えば収容人員が8000人の大規模大学では、2015年度までは9600人まで学生を受け入れることが可能だったのに対し、2018年度には8800人までしか認められなくなったことを意味します。

このような定員厳格化の影響は、大学入試の難易度にも表れています。

実際、中規模以上の大学の中には、2017年度の入試において合格最低点が前年度と比較して20点以上も上昇したケースが見られました。

問題の難易度が大きく変わった可能性も否定できませんが、この合格最低点の大幅な上昇には、収容人員の充足率基準が厳しくなったことが大きく影響していると考えられます。

影響が少なかった大学

小規模大学においては、収容人員の適正化による影響は比較的軽微であったと考えられます。

その理由として、もともとの収容人員数が大規模大学と比較して少ないため、定員割れが生じにくい状況にあったことが挙げられます。

また、推薦入試の合格者数が多い大学や、入学者の選抜において当初から合格者数を抑制していた大学も、今回の収容人員適正化の影響を大きく受けることはなかったと考えられます。

これらの大学は、以前より入学者の数をコントロールしていたため、制度変更による影響が限定的だったと推測できます。

さらに、いわゆるFランクに分類され、以前から収容人員を下回る学生数しか確保できていなかった大学においては、今回の収容人員適正化による影響はほとんどなかったと考えて良いでしょう。

これらの大学は、すでに定員割れの状態であったため、制度の変更が新たな影響を及ぼす余地は小さかったと考えられます。

このように、大学の規模、入試制度、そして既存の学生確保状況によって、収容人員の適正化が与える影響には差異が見られたと考えられます。

影響を受けた大学

早稲田・MARCH・関関同立、地方の中規模以上の大学(偏差値がそれなりに高い中堅レベル大学の大半)の多くがこの影響を受けています。

2015年度と2017年度の一般入試の募集人員と合格者数を比べれば大学がどれだけ入学者数を減らしているかが一目瞭然です。

全ての大学の計算をするのは無理なので、頭に浮かんできた大学の一般入試(推薦を除く入試形態)の結果を何校か計算してみました。

早稲田は2015年度の募集人員5,580人に対し合格者18,281人(人員の3.28倍)、2017年度は募集人員5,550人員に対し合格者15,927人(人員の2.87倍)

青山学院大学は2015年度の募集人員2,725人に対し合格者10,085人(人員の3.70倍)、2017年度は募集人員2,962人に対し合格者8,064人(人員の2.72倍)

立教大学は2015年度の募集人員2,926人に対し合格者13,198人(人員の4.51倍)、2017年度は募集人員3,102人に対し合格者11,373人(人員の3.67倍)

関西学院は2015年の募集人員3,327人に対し合格者13,126人(人員の3.95倍)、2017年度は募集人員3,346人に対し合格者12,342人(人員の3.69倍)

立命館は2015年度の募集人員4,431人に対し合格者30,848人(人員の6.96倍)、2017年度は募集人員4,675人に対し合格者29,939人(人員の6.40倍)

2015年度と比較して2017年度の募集人員に対してどれくらいの合格者を出していたかのデータを見る限り、定員に対し合格できる人の割合が大幅に減少しています。

これは合格倍率が大幅に増加することを意味しています。

特に関東の大学はわずか2年で2000人も合格者数が減っています。

※ カッコ内数字は募集人員に対してどれだけの人数を合格させたかです。合格倍率ではありません。

※ 難化前も年度によって急に合格が難しくなるということはありましたが、充足率の適正化により今後の一般入試は過去よりも簡単になることは考えにくいです。

大学が取った策

2016年から2017年にかけて、充足率の条件を満たすために、次の二つの対策を講じる大学が見られました。

- 収容人員を増やす

- 推薦入試の合格者数を増やす

収容人員を増やすことで、大学は充足率の基準に対してより余裕を持つことができます。

しかし、一般入試は合格者が必ずしも入学するとは限らず、第一志望の大学に合格すれば入学を見送る可能性があるため、入学者数の予測が難しいという側面があります。

もし入学者が想定を大幅に超えてしまえば、充足率を満たせなくなってしまう危険性があります。

そこで、合格したらほぼ100%入学する推薦入試の合格者数を増やしたと思われます。

確実に入学してくれる学生を多く確保することで、一般入試の合格者数をある程度絞り込んだとしても、大学は最低限必要な入学者数を確保しやすくなるからです。

実際に、一般入試の募集人員が増加したにもかかわらず、合格者数を減らした私立大学が多数存在したのは、このような背景によるものだと推測できます。

これらの状況をまとめると、2017年度以降、多くの大学では推薦入試の合格者枠が拡大され、対照的に一般入試においては合格者数が絞られた結果、一般入試での合格が以前に比べて極めて難しくなったといえます。

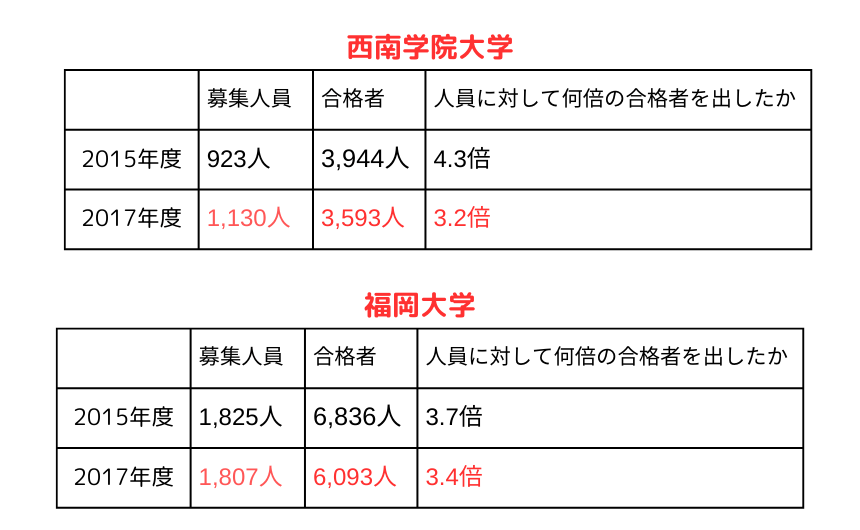

西南・福大

福岡県内の大学も影響を受けています。

西南と福大の一般前期入試(福大は系統別を除く)の合格者数の数です。

西南は大幅に募集定員を増やすことで、合格者の数を大幅に減らさないようにしましたが、定員に対する合格者は大幅に減っています。

福大は募集人員が減ったにもかかわらず一般入試の合格者を800人近減らしました。

この結果から

今までなら西南に合格できていたかもしれない人が福大にしか合格できず

福大・中村に合格できていた人が九産・福工大・久留米(福岡中堅私大)にしか合格できない

福岡中堅私大に合格できていた人がそれよりも偏差値的に低い大学にしか合格できない

ということが起こったことが予想されます。

とはいっても、今まで100人合格できていたのが90人くらいしか合格できなくなるだけなので、もともと上位50位くらいの実力がある人にとっては、難化は取るに足らない問題です。

今回の難化が合否に大きく影響するのは、合格できるかどうかが運に左右されていた下位3割くらいの受験生です。

早稲田やMARCHが難化したのとは全く次元が違うと私は思っています。

普通に勉強をしていれば合格する人が合格でき、中途半端に勉強をしている人が不合格になるという構図に変わりはありません。

大学受験をなめている人は今から努力しなければ「福大すら」合格できなくなるので努力してください。

また、現時点で成績があまりよくない人は意識を受験に切り替え、今までの生活をかえて勉強をすべきです。

進研模試で偏差値測定不能~40台だった福岡県内の私立大学

40台の偏差値帯例えば九州産業大学・福岡工業大学・久留米大学(以下、県内中堅3私大)などは確実に難化しました。

また、偏差値測定不能で、一般的にFランクと認識されていたその他福岡県内の私立大学の中にも難化が見られるところがありました。

これまでであれば、不合格になるほうが難しかったFランクとされていた大学の中にもに、2017年の入試から十数名から百数十名程度の不合格者が発生するようになったという事実は、その難化を裏付けるものです。

この現象の背景には、それまでは中堅3私大を保険として受験していた層が、より偏差値が低い大学を受験するようになったという要因が考えられます。

実際に県内中堅3私大に合格していた層が難化に伴い合格ができなくなり、それまでは偏差値測定不能とされていた大学にしか合格できなくなっていたことが入試結果から推測できます。

これらの状況から、大学入試全体において、学力層の分布や受験行動の変化が、中規模以下の私立大学や低偏差値帯の大学の難易度にまで影響を与えていると考えられます。

これまでのような安易な合格が見込めなくなりつつある現状は、受験生にとってより一層の学力向上が求められる時代になったと思ったほうがいいです。

不公平に感じる気持ちは分かる

私立大学入試の難化により、2016年以前であれば合格できたであろう大学に、現在では合格が難しくなっているという事実は否定できません。

それは、もし自身が2016年に受験していれば合格できていた可能性が高い大学であっても、2017年以降の入試では不合格になる可能性があったということを意味します。

福岡の大学を例に挙げるなら、「去年なら西南学院大学に合格できていたかもしれないのに、今年だったから福岡大学にしか合格できなかった」と感じたり、「自分よりも学力がないと思っていた人が、自分よりも高い学歴を得ているのは不公平だ」と憤慨したりする気持ちも理解できます。

しかしながら、過去の状況を嘆いても、現状を変えることはできません。

私たちが望む結果を手にする可能性を高めるためには、今後の社会がどのように変化していくのかを予測し、今、自分が何をすべきなのかを主体的に考えるしかないのです。

現代の日本社会において学歴が依然として重要な意味を持つため、受験勉強は有効な手段の一つと言えるでしょう。

しかし、ただ受験のためだけに無味乾燥な暗記を繰り返すことは、近い将来、時間の無駄だと感じる時代が来るかもしれません。

社会の変化を見据え、本質的な学びを追求していく姿勢が、これからの時代においてはより重要になると言えるでしょう。

勉強をする理由

追加合格の急増

「定員を超えると補助金をあげません」という制度ができたせいで、定員超過を避ける目的で正規合格者数を抑制し、欠員が出た場合に備えて追加合格者を多く出す大学が増加しました。

3月下旬に追加合格が発表されるケースもあり、その場合、受験生が既に他の大学へ入学金を納めていると、経済的な負担が生じるという問題がありました。

しかし、2022年6月にこの制度が見直され、補助金の交付要件となる充足率の算定基準が、1学年単位から全学年(1~4年生)の総定員数へと変更されました。

この変更により、大学側は各学年の定員を厳密に管理するのではなく、大学全体の総定員数を超過しないように調整すればよくなったため、以前に比べて入学者の調整が容易になったと言えます。

これは厳格化が若干緩和されたことと捉えられますが、少なくとも福岡県内の私立大学においては大きな影響はないと思います。