この記事は

- 定期テストで平均点+50点くらいは取れるが、400点以上を取れない

- 定期テストでは400点前後は取れているが実力テスト(フクト)になると偏差値が50台前半しかなく「できる」という実感が湧いてこない

という中学生を対象に書いています。

定期テストでは400点台中盤、実力テスト(フクト)でも安定して偏差値60以上を取れているけど、筑紫丘・春日を受験するとなると不安が残る

という場合は「トップレベルの子がやるべきこと」を参考にしてください。

目次

「丸暗記」が結果を出せない大きな原因の1つ

「テスト前に必死に覚えた内容も、テストが終わった瞬間にほとんど忘れてしまう」ということを多くの子が経験していると思います。

もしかしたら、その原因は丸暗記に頼った学習をしているからかもしれません。

丸暗記は、かけた時間のわりに得られるものが少ない非効率な勉強法です。

もし、丸暗記中心の勉強をしているなら、早い段階で理解を伴った暗記に切り替えることをお勧めします。

しかし、「丸暗記をやめろ」と言われても、多くの中学生は何が丸暗記で、何が理解を伴った暗記なのか区別がつかないかもしれません。

そこで、具体的な例を挙げながら説明します。

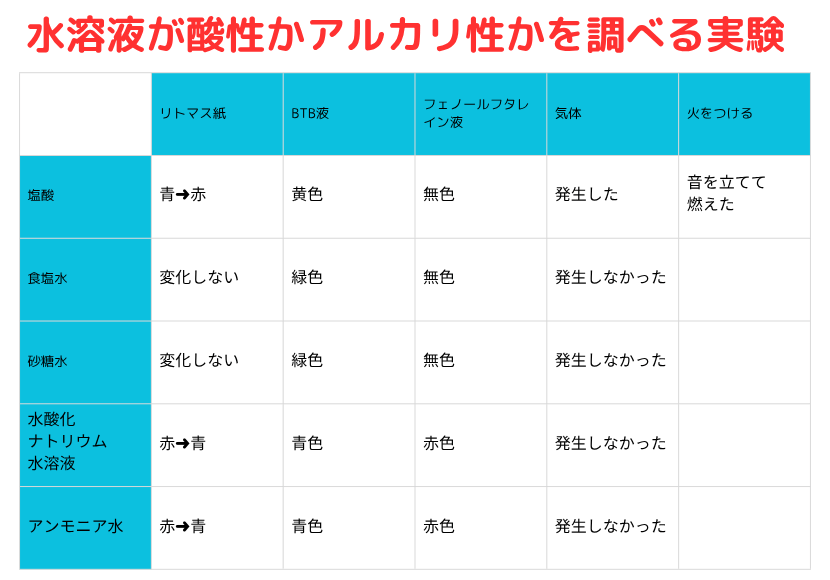

たとえば、酸性とアルカリ性の水溶液を調べる実験(中学3年の内容)で、次のような表が与えられたとします。

この表を何も考えずに、まるでお経を唱えるように

「塩酸はリトマス紙は青から赤、BTB液は黄色、フェノールフタレイン液は無色、気体が発生する、音を立てて燃える」

「食塩水はリトマス紙は変化しない、BTB液は緑色、フェノールフタレイン液は無色、気体は発生しない」

本質的なことを一切考えず、ただ文章をそのまま覚えようとするのが丸暗記です。

このような覚え方をすると大量にある文章を覚えるのに時間がかかります。

たとえ「水兵リーベ僕の船」のような語呂合わせで頭に叩き込んだとしても

定期テストでこの表が穴埋め問題としてそのまま出題されれば答えられるかもしれませんが

少しでも形を変えて問われたり、表にないものが出たりすると途端に対応が難しくなるはずです。

試験で形が変わった問題や見たことのない問題が出題されることを恐れているため

教科書や学校で配られたプリント、塾のワーク、市販の参考書など、手に入る教材を全てチェックし

あるテキストには載っているけれど別のテキストには載っていないものを見つけては、それらをすべて覚えようとするしようとする子も中にはいます。

多くの情報を詰め込もうとするあまり、認知的に大きな偏りや弱い部分がないのに勉強でつまずいてしまう子もいますが、その原因の1つがこれかもしれません。

あまりにも非効率な勉強をしているわけです。

一方、理解を伴った暗記とは

- リトマス紙は酸性が赤色、中性は変化しない、アルカリ性は青

- BTB液は酸性が黄色、中性は緑色、アルカリ性は青色

- フェノールフタレイン液はアルカリ性だけ赤色

これらの指示薬の色の変化を覚えたら

あとは「どの水溶液が酸性で、どれがアルカリ性なのか」というそれぞれの水溶液の性質を覚えれば、応用問題にも対応できるようになります。

このように知識の関連性や法則を把握して覚えることで、一つ一つの現象をバラバラに覚えるよりも、効率的に学習を進められます。

「前者と後者の覚え方に何が違いがあるの?どちらも暗記をしていることに変わりはないじゃない?」と思う子も意外と多くいます。

前者だと、「この水溶液はこう変化する」という具体的なパターンを一つひとつ丸暗記することになるので

- 水溶液の種類が増えるほど、覚える量も爆発的に増え、負担が大きくなる

- 根本的な理解がないため、少し時間が経つと「あれ?どう変化するんだっけ?」と忘れてしまいがち

後者は、「酸性の水溶液はこう変化する」「アルカリ性の水溶液はこう変化する」という変化の原則と、「どの水溶液が酸性で、どれがアルカリ性か」という分類の2点を覚えるだけなので

- 覚えるべき量が大幅に減り、学習効率が格段に上がる

- 本質を理解しているため、一度覚えると忘れにくく、もし忘れてしまってもすぐに思い出すことができる

2つを比べれば後者で覚える方が負担が少ないのは誰にでも明らかだと思います。

しかし、驚くべきことに、丸暗記に頼りがちな子は、「前者(丸暗記)の方が覚えやすい」「後者(本質を理解した暗記)の方が覚えるのが難しい」と感じる傾向があります。

これはおそらく、「問題に対応するためには、書かれている表や文章をそのまま覚えるしかない」と思い込んでいるためです。

忘れてしまったら問題に答えられないという不安から、丸暗記に走ってしまうのです。

そんなことをしていては努力のわりに思うような結果が出せないのは当然なので、できるだけ早く勉強のやり方を修正する必要があります。

丸暗記の特徴

丸暗記は、文字通り「本質の理解は抜きにして、そっくりそのまま暗記すること」を指します。

具体的には、以下のような特徴があります。

表面的な記憶

情報のつながりや意味、背景などを考慮せず、単語やフレーズ、数字の羅列などをそのまま頭に入れるだけで終わります。

例えば、「塩酸はリトマス紙は青から赤、BTB液は黄色」と呪文のように覚えるのは丸暗記です。

短期的な効果

テストや試験など、一時的に情報をアウトプットする必要がある場合には有効な場合があります。

一夜漬けで定期テストの勉強をしたら、自分自身で理解ができていないと感じつつも意外とよい点数が取れてしまうこともあると思います。

応用が利かない

覚えた情報が、少しでも文脈が変わったり、別の形で問われたりすると、対応できなくなります。

なぜそうなるのかを理解していないため、応用問題や初見の問題には太刀打ちできません。

忘れやすい

理解が伴わないため、記憶の定着が難しく、時間が経つとすぐに忘れてしまいます。

「テストが終わった瞬間にほぼすべてを忘れる」という経験をしたことがある人は多いはずです。

非効率的

大量の情報を丸暗記しようとすると膨大な時間と労力がかかりますが、得られる効果は限定的です。

理解を伴う暗記の特徴

理解を伴う暗記は、「情報の意味や本質を把握し、論理的なつながりや背景を理解した上で記憶すること」です。

これは、記憶術の一つである「有意味暗記」とも呼ばれます。

具体的には、以下のような特徴があります。

深い理解

覚える情報が「なぜそうなるのか」「他の情報とどう関係しているのか」を考え、本質を理解しようとします。

例えば、塩酸がなぜリトマス紙を赤くするのか、BTB液を黄色にするのか、その化学的な性質を理解した上で覚えるのが、理解を伴う暗記です。

長期的な記憶

意味や構造を理解することで、記憶がより強固に定着し、忘れにくくなります。

関連する知識と結びつけられるため、脳内のネットワークが広がり、記憶が引き出しやすくなります。

応用力が身につく

理解しているため、問われる形が変わっても対応できます。

新しい問題や未知の状況に対しても、既にある知識を組み合わせて考える力が養われます。

効率的な学習

最初は理解に時間がかかるかもしれませんが、一度理解してしまえば、関連する他の情報も効率的に吸収できるようになります。

知識が体系的に整理されるため、全体の学習効率が向上します。

最後に

丸暗記中心の勉強をしているのであれば、少しずつ勉強の仕方を修正していくようにしてください。

そうしなければ、受験勉強のときに無駄に苦労をすることになります。

定期テストと異なり、高校受験では中学3年間の学習内容すべてが範囲となります。

覚えるべき量が膨大なため、まず間違いなく、丸暗記だけでは対応しきれなくなります。

もちろん、それでも高校入試においては、私立高校であれば学校を選ばなければ合格できますし、公立高校でも偏差値60くらいの学校であれば、合格最低点が高くないため、意外と乗り切れてしまうこともあります。

しかし、本当に大変なのはその後です。

付け焼き刃の学習で中学を乗り切った生徒は、高校ではほぼ確実に通用しなくなります。

実際、中学時代に偏差値60で「頭が良い」と思われていた子が、高校に進学すると模擬試験で偏差値50すら取れなくなり、定期テストで赤点を取るようになる、というケースも珍しくありません。

そうならないためにも、中学を卒業する前に「何が丸暗記で、何が理解を伴う暗記なのか」を区別することが非常に重要です。

もし自分が丸暗記型の学習をしていると気づいたら、単に暗記するだけでなく、次のことを意識してみてください。

- 「どうすれば覚えやすくなるかな?」と工夫する

- 「なぜこうなるんだろう?」と疑問を持ち、答えを追求する

この姿勢が、理解を伴う暗記への第一歩となります。

将来を見据え、効果的な学習法を身につけていきましょう。