中学の時はそこまで勉強をしなくてもフクトで偏差値60前後を取れていたのに

進研模試では偏差値50をとるのもやっと下手をすると40台前半になることも…。

そのような高校1・2年生が少なからずいると思います。

以下、英文読解がなぜ難しく感じるかを書いておくので、今後の勉強の参考にしてください。

目次

中学英語と高校英語の比較

中学の時は単語さえ知っていれば適当に解釈をしてもそれっぽい和訳ができていたはずです。

例えば

英語をほとんど理解できていなくても

中学レベルの”I have an uncle who lives in Tokyo."という簡単な英文であれば

- have:持っている・いる

- uncle:おじさん

- live:住む

- Tokyo:東京

という単語を知っていて

「I have an uncle」が「私にはおじさんがいる」と訳せるくらいの実力があれば

関係代名詞の知識が不十分でも「lives in Tokyo」を最初の訳と結び付け

「私には東京に住んでいるおじさんがいる」と簡単に訳せてしまいます。

一方、

"I learned to be a little more sensible to avoid causing him displeasure."という英文になると

- learn:学ぶ

- a little:少しの

- sensible:賢い・分別のある (sensitive:敏感な)

- avoid ~ing:~するのを避ける

- cause:引き起こる・生じる

- displeasure:不満・不機嫌・不快感

という単語を知っていたとしても

「私はより少し分別を学び彼の不満から逃げた」

「私は彼の不満を起こすことを避けるために少しだけ敏感になった」

このように意味の分からない日本語訳しかできなくなってしまいます。

ちなみに私なら「彼に嫌な思いをさせないように、少し気をつけるようになった」のように訳します。

この2つの英文を比較してどこに違いがあるかを考えてみて下さい。

おそらく

- 単語の難しさ(抽象的な単語)

- 文全体の抽象度の高まり

- 構造の複雑性

この3点に気づくはずです。

語彙の抽象性と構造の複雑性

上で示した通り、高校では中学のときと比べると英文の構造が複雑になり単語・文全体の抽象度が増します。

それが、高校に入ってから英語が難しく感じる要因です。

構造が比較的単純で具体的な内容であれば、解釈の余地が少なく、単語同士が直接的に結びついているため、おのずと意味が定まります。

そのため「be動詞・一般動詞」「不定詞」といった基本的な文法事項を理解し、最低限の単語を覚えていれば、勝手な解釈をしても正しい訳が簡単にできてしまうのです。

一方、構造が複雑になり抽象度が高くなると、複数の解釈ができるので、単語と単語のつなぎ合わせだけではどうにもならなくなります。

上に挙げた例文を基に、具体的に説明すると

前者の "uncle" や "lives" は具体的な名詞と動詞ですが、後者の "sensible" や "displeasure" は抽象的な概念を表す語彙です。

抽象語は文脈によって意味合いが微妙に変化するため、正確に理解するにはより深い語彙力と読解力が必要になります。

次に、前者は主語「I」、動詞「have/lives」、目的語/補語「an uncle/in Tokyo」という基本的なSVO構造で構成されています。

一方、後者は "learned to be a little more sensible" という動詞句の中に不定詞「to be」が含まれ、さらに 「to avoid causing him displeasure」という目的を表す不定詞句が続いています。

このように、句構造が入れ子になっているため、文全体の意味を把握するのに時間がかかります。

もちろん、中学でも「I want to go to America to study English.」というように、同じ構造を取るときもあります。

しかし、見て分かる通り、内容が具体的なので、型(want to ~で「~したい」、不定詞は「~するために」ととりあえず訳しておくなど)を丸暗記しさえすれば、理解が不十分でも簡単に訳せてしまいます。

最後に、前者は単に事実を述べているのに対し、後者は「(過去の経験から)彼に嫌な思いをさせないように、少し気をつけるようになった」という、自身の変化と行動の理由を説明しています。

文全体の意図や背景にあるストーリーを理解するには、個々の単語や文構造だけでなく、前後の文章から文脈を捉える力も必要になります。

これらの理由から、後者の英文はより高度な英語力と読解力を必要とするため、難しく感じられるわけです。

「頭では訳せるんだけど、書けと言われたらうまく書けない」

「中学のときは英語は得意科目だったから高校でも苦手とは思わないけど訳すのが少し難しい…」

と言いう子は多くいると思いますが

そうした言い訳の背景には、文構造の理解不足や具体と抽象のレベルの違いに気づけていないという根本的な原因が潜んでいると考えられます。

その状況で今までと同じ感覚で英語の勉強を続けてしまうと、定期テストでは通用するかもしれませんが、国立の二次試験や私立大学の入試問題で合格点を取るのは難しいと思ったほうがいいです。

覚えた知識を文章中で活用できない

では、普段、どのようなことを意識して勉強をすればいいのでしょうか?

- 単語の難しさ(抽象的な単語)

- 文全体の抽象度の高まり

- 構造の複雑性

この3つが高校英語(主に読解)が難しく感じる原因だということを上で書きましたが、

単語は覚えるしかありませんし、抽象的な内容を理解するのは英語というよりも国語力です。

つまり、勉強をしているのに英語ができるようにならない一番大きな理由は、複雑な構文に気づけないことなのです。

なので、複雑な構文に気づけるようになる訓練を普段からやっておくことが重要になります。

さて

英語ができなくなったと感じる高校1・2年生の多くは、英語の勉強をするときに構文に気づけるかどうかを意識したことはほとんどなく

- 学校の授業内容をとりあえず丸暗記

- 宿題に出された英単語を丸暗記

- 英訳の宿題は、構造を意識せず適当な解釈で訳すだけ(もしくは友達の訳を写す)

このようになっていないでしょうか?

3年に進級してからは、入試対策として英文解釈の参考書を読み始める子も多いと思いますが

このようになっていませんか?

もしそういう状況にいるのなら、勉強時間をちょっと増やしたくらいでは複雑な英文を読めるようにはなりません。

とりあえず訳してなんとなく解説を読み模範解答と照らし合わせて終わるだけの勉強しかできないのは

品詞・文型の理解が不十分だからです。

これらが分かっていなければ、解説を読んでも、主語、動詞、目的語、補語といった主要な要素を見抜き、それらがどのような関係性で成り立っているのかを把握できないはずです。

これでは、いつまでたっても、丸暗記した単語・文法を勝手な解釈でつなぎ合わせて適当な訳をすることしかできず、個々の知識が有機的に結びついて文全体の意味を形作っているという感覚を得る得られません。

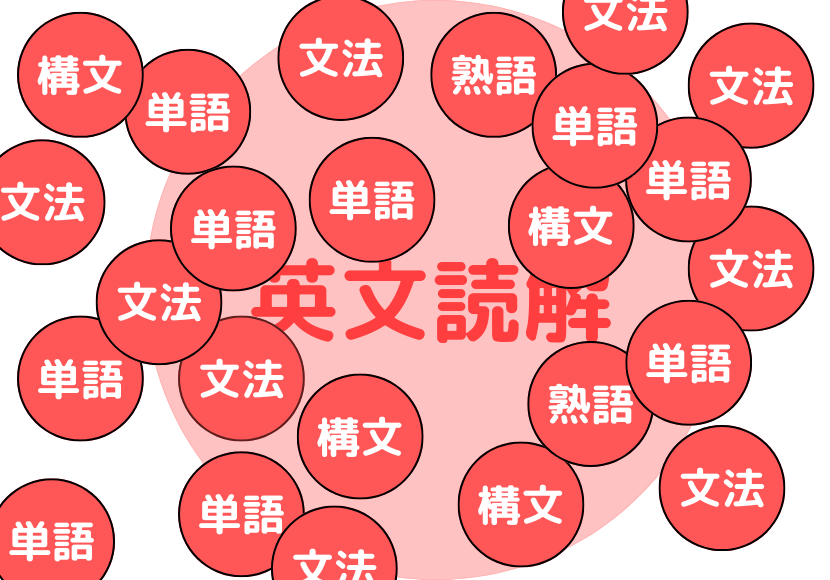

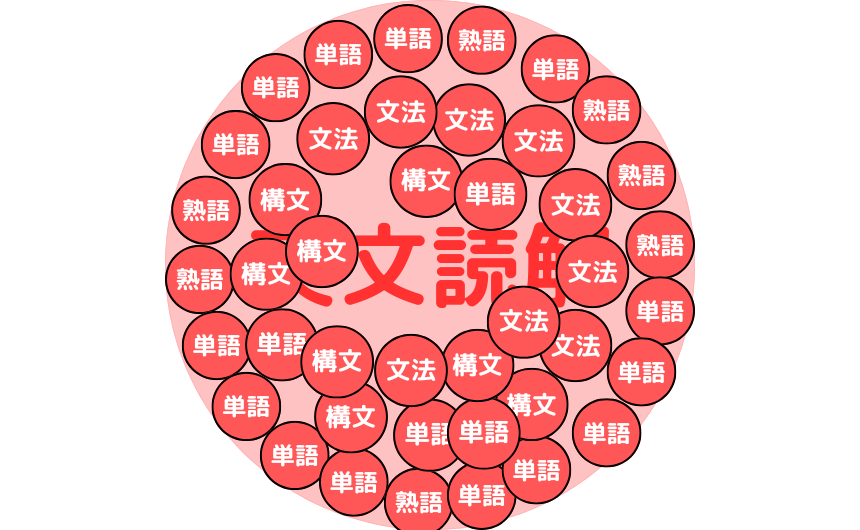

上の図は

- ひたすら暗記はするが無駄が多すぎる

- 英語読解ができるようになるために何をすべきか意識しないせいで知識がばらばらのまま

だから勉強量のわりになかなかできない状態をイメージしたものです。

単語・文法は英文読解のために必要にもかかわらず、

英語を苦手にしている子の多くは普段何も意識せずにただ与えられたことだけしかできていないので

- 単語は単語

- 文法は文法

- 構文は構文

- 読解は読解

というように、全く別物として考えているはずです。

読解のために単語・構文を暗記し、文法を理解しているという考えを持っていないわけです。

覚えたことをできる限り効率的に英文の中で活用できた方が、英語が得意になるだけでなく、無駄に勉強時間を増やす必要もなくなるので、他の科目の勉強に時間を回せるようになり、合格の可能性も絶対的に高まります。

今からでも間に合うので、品詞・文型の理解をし、参考書の解説をしっかりとりかいできるようになりましょう。

英語ができない受験生の特徴

勉強量が圧倒的に不足している

「高校で数学ができなくなる原因」にも書きましたが

偏差値50未満の子になると勉強のやり方云々の前に圧倒的に勉強量が足りていないからできない

ということもあるはずです。

「勉強をしていないわけではないんだけど…」と反論する子も多いと思うので少し突っ込んで書いておきます。

中学英語は

- apple・student・soccerなど具体的な単語が多い

- be動詞、一般動詞、不定詞、動名詞くらいを分かっていれば単語暗記で乗り越えられる

- 覚える量が少ない

- 理解するのが比較的簡単

こういうこともあるので、そこまで英語を理解していなくてもフクトの偏差値は60前後にはなります。

高校英語は

- perspective・accurate・contemporaryといった抽象的な語彙が大幅に増える

- 準動詞(不定詞・動名詞・分詞・分詞構文)や関係詞、その他、英文を読むために理解すべきことが多い

- 覚える量が中学の時の5倍~10倍

- 理解するのが難しい

このような違いがあるので、中学のときと同じような勉強量ではできなくなるのは当然です。

フクトで偏差値60前後をとるのは全く難しくない(最低限の勉強をしていれば取れて当然)のに

「自分は英語はそこそこ得意」だと勘違いしている子が本当に多いです。

フクトで偏差値60くらいしか取れていないのなら、高校に入ってから中学と同じくらいの勉強しかしていなければ、進研模試ですぐに偏差値50以下になります。

中学のときと同じ程度の勉強しかしていないのに「英語ができるようになりたい」と思っているのなら

まずは1日1時間くらいの勉強を英語に使ってください。

特に中学時代は塾でやる以外は英語の勉強時間ゼロなのに余裕で偏差値60以上を取れていた子は英語に対する意識を早く変えたほうがいいです。