福岡圏の公立高校入試は倍率が合否を大きく影響します。

ネットで偏差値60以上となっている高校に偏差値40台の子でも合格できるということが特色化入試が浸透する前まであったくらいです。

高校受験対策

目次

偏差値

偏差値はその高校レベルを数値化したもので、受験期には多くの人が一つの指標にしているはずです。

しかし

- フクト

- 県模試

- 塾独自の試験

- 全国規模

いずれも受験者数や受験者層、試験内容が異なるので同じ偏差値50でもその意味合いが異なります。

ネット上に福岡県内の公立高校の偏差値が掲載されているサイトもありますが、どの模試を参考にしているのか分からないのでほとんど参考にならないと思ったほうがいいです。

実際に、偏差値60台中盤とサイト上に書かれてある高校に偏差値40台前半の子が合格するということが起こってしまいます。

また、公立高校は倍率によって難易度が大きく変動するので、ある年はフクトで偏差値55でも合格しやすかったのに、別の年は55ではほとんどが不合格になるということも起こり得ます。

このようなことがあるので偏差値はあくまでも参考程度にとどめておくことを勧めます。

難易度は倍率が大きく影響する

公立高校入試は倍率によって難易度が大きく変動するので、高校によっては、合格できるかどうかの判断は偏差値よりも倍率のほうが目安になるかもしれません。

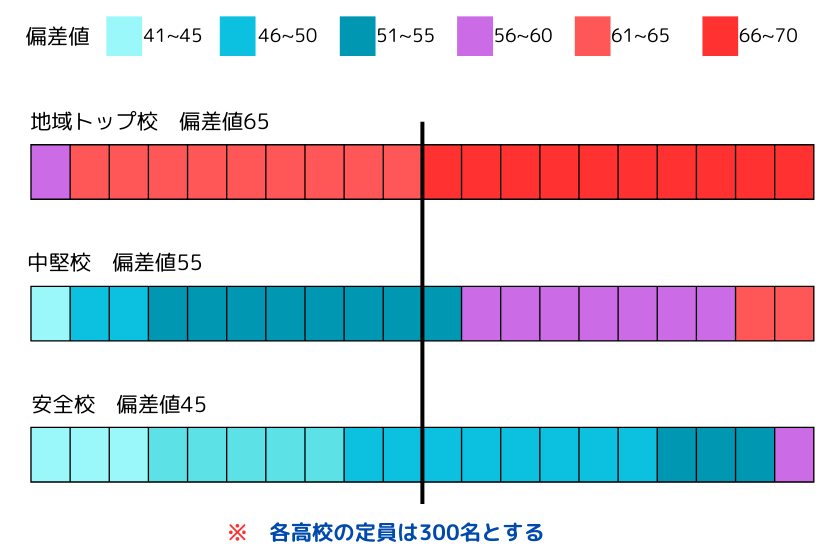

次のグラフを見て下さい。

これは、高校の偏差値によってどのくらいの受験者層が受けるのかを例示したものです(あくまでも例なので、実際の数値とは違います)。

色の違いは、例えば「濃い赤色は偏差値66~70」のように、偏差値の違いを示しています。

真ん中にある太線は半分のところにラインを引いたものです。

地域トップ校の受験者層は濃い赤が10個あるので50%が偏差値66~70、薄い赤が9個あるので45%が偏差値61~65というように見て下さい。

倍率が1.5倍(450名が受験)になると、全体の約3分の2が合格できるので、おおよそ左から7番目が合格ラインになります。

倍率が1.1倍(330名が受験)になると、全体の約10分の9が合格できるので、おおよそ左から3番目が合格ラインになります。

過去のデータを見る限り、第五学区のトップ校を受験する生徒はほぼ全員が偏差値60以上になっているので、偏差値60以下の受験生は倍率が1.5倍のときはもちろん、1.1倍に下がったとしても合格できる可能性は限りなく低いです。

一方、中堅校・安全校になると倍率が1.5倍の時は偏差値的に合格できるかどうか微妙な状況にいた子でも、1.1倍になると合格の可能性が十分でてきます。

このように、偏差値は一定の目安にはなりますが絶対的なものではありません。

特色化・推薦入試による生徒の確保

最近は2~4割くらいを特色化・推薦入試で生徒を確保する高校が多くなりました(中には8割近くのところもあります)。

仮に定員が440名の高校に560名の志願者がいれば、おおよそ1.27倍になります。

しかし、内定者が200名いれば、実質的に定員240名に360名が受験することになるので、実質倍率は1.5倍になります。

パーセンテージで表すと前者は受験生の約78%が合格できるのに、後者だと約67%しか合格できなくなります。

このように一般入試の合格枠が減ることで、一般入試で合格することが以前に比べて若干難しくなってきている高校も中にはあります。

とはいっても、いつ頃からか明確には記憶していませんが、福岡地区(第4~6学区)では少なくともここ10年くらいは、受験生の半数程度が私立高校の専願入試で進路を決定するという、公立高校離れの傾向が顕著になっています。

その結果、安全校や一部上位校では倍率が1.0倍を下回るような状況も珍しくなく、特色化・推薦で合格内定者が大量にいたとしても一般選抜にはそこまで影響はでていないみたいです(受験生のほぼ全員が合格してるみたいです)。

筑紫中央・福翔のように志願者が多いのに特色・推薦で多くの合格者を出す高校はこの点を意識することも受験をする際に役立つかもしれません。

実質倍率が1倍を下回っても不合格者が出る

県内の高校を見ると、実質倍率が1倍を下回っているにもかかわらず、補充募集を行わなかったり、定員割れしているにもかかわらず不合格者が発生したりするケースが見られます。

これは、単に志願者数が定員に満たない場合でも、高校側が求める一定の学力水準や内申点を満たさない受験生に対しては、不合格という判断を下しているためと考えられます。

平成30年の某地方トップ校の普通科の募集定員は280名であったのに対し、志願者数は275名でした。

単純に計算すれば5名の定員割れとなり、補充募集をかけるならその人数は5名程度にとどまるはずです。

しかし実際には21名もの補充募集が行われました。

このことから、志願者数が定員を下回っていたにもかかわらず不合格になったことが推測できます。

トップ校だと、たとえ定員に満たなかったとしても、あまりにも学力が伴っていない場合は入学後の学習についていけないほど学力が低い生徒を合格させることは難しいと考えられます。

また、進学校ではない高校においても、1倍を下回る倍率でありながら不合格者が出ている事例がありました。

これらのケースでは、学力以外の部分で何か問題があったと考えられます。

このように、高校入試においては、倍率だけでなく、受験生の学力や内申書の内容が合否に大きく影響を与えることがあります。

※ 入試本番で欠席・早退した子がいたせいで定員未満なのに合格できなかったということも考えられますが、倍率が1倍を下回っているのに現実に不合格になった子もいるということを耳にしたことがあります。なので、入試の結果がその高校のレベルよりもあまりに低かったり、内申点に問題がある場合は倍率が1倍を下回っても不合格になる可能性が高いと思ったほうがいいと思います。

※ 県教育委員会が、「公立高校はさまざまな生徒の学ぶ機会を最大限に確保する必要がある」として、定員内不合格を原則として出さないように通知したというニュースを2025年3月に見ました。